この記事を読んでいるあなた、こんなお悩みはありませんか?

- 「ChatGPTって聞いたことあるけど、難しそうで手が出せない」

- 「副業や日々の業務に活かしたいけど、どう始めればいいの?」

そんな悩みを持つ初心者の方でも安心してください。

本記事では、ChatGPTの始め方から基本操作・便利な活用法まで、やさしく丁寧に解説します。

読み終えるころには、あなたもChatGPTを使いこなし仕事や副業に活かせるスキルを手に入れているはずです。

中高年でもChatGPTを使いこなせる時代に

ChatGPTは、もはや一部の専門家やITに強い若者だけのものではありません。

現在では、年齢や職業を問わず誰でも気軽にAIを使い始められる環境が整っています。

中高年層でもスマートフォンやパソコンを使いこなしている方が増え、同時にChatGPTのようなツールを使って、日々の業務や生活の中で効率化やアイデア出しに役立てている事例も数多く見られます。

ここでは「なぜ今、誰でもChatGPTを使えるのか」という背景をわかりやすく説明します。

AIにできることが増えた今、誰でも活用できる

AI(人工知能)の進化によって、文章の作成・翻訳・要約・アイデア出しなど、幅広いことが簡単にできるようになりました。以前は専門知識が必要だった操作も、今ではブラウザやスマホアプリを開いて質問を入力するだけで利用できます。

特にChatGPTは、わざわざ難しい操作を覚えなくても、LINEで友達に話しかけるような感覚で使えるのが特長です。中高年の方でも、普段の検索やスマホ操作ができるなら十分に使いこなせるレベルです。

メールの文案や会議資料の下書きなど、業務にも役立つ場面が豊富にあります。

苦手意識がある人ほど使ってみてほしい理由

- AIって難しそう

- 自分には関係ない

と感じている方にこそ、ChatGPTを試してほしい理由があります。

なぜなら、ChatGPTは質問さえ入力できれば、どんな内容にもフレンドリーに答えてくれるからです。操作方法はシンプルで失敗してもやり直しができるため、パソコンが苦手な人にも向いています。

さらに、最初は簡単な質問から始めるだけで自分の生活にどう役立てられるかが徐々に見えてきます。

「AI=難しい」という先入観を捨てて一度触ってみることで、

「なんだ、こんなに簡単だったのか」と驚くはずです。

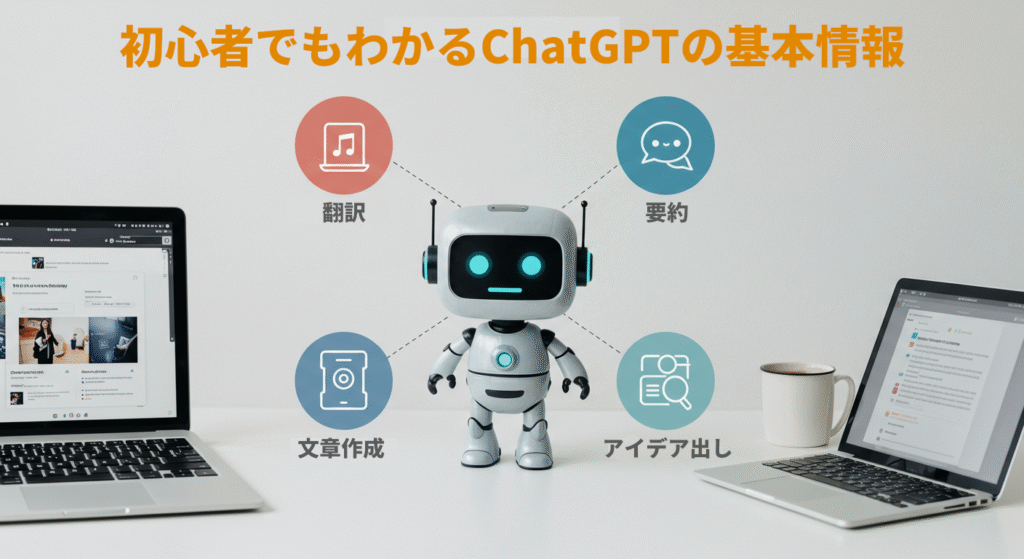

初心者でもわかるChatGPTの基本情報

ChatGPTは、初めてAIを使う人でも迷わず使い始められるシンプルな対話型ツールです。

「専門知識がないと無理そう」と思われがちですが、実際は誰でもすぐに使える設計になっています。

ここでは、ChatGPTがそもそもどんなAIなのか、どうやって動いているのか変わりやすく理解できるように丁寧に説明していきます。難しい言葉はできる限り使わず、初心者でも「なるほど、そういうことか」と納得できるようにお伝えします。

ChatGPTとは何かをやさしく解説

ChatGPTは、OpenAIという企業が開発した「チャット型AI(人工知能)」です。人間のように自然な文章で会話できるのが特長で質問をすれば答えてくれる、まるで知識のある友人のような存在です。

たとえば、

- 「会議の議事録をまとめて」

- 「旅行の持ち物リストを作って」

など、日常的なお願いにも対応してくれます。

AIと聞くとロボットや専門的な仕組みを想像するかもしれません。ですが、ChatGPTはウェブサイトやスマホアプリを通じて簡単にアクセスできるので、誰でもすぐに利用を始められます。

専門用語は不要で、日本語でそのまま入力するだけでOKです。

ChatGPTの仕組みと特徴

ChatGPTは、大量の文章データを学習したAIモデル(大規模言語モデル:LLM)がベースになっています。

このAIは「こう聞かれたらこう返すのが自然」というパターンを覚えていて、入力された文章に対して適切な返答を自動で生成します。

これを「自然言語処理(NLP)」と呼びます。特徴としては以下のような点があります。

- 会話の文脈を理解して返答できる

- 誤字や言い回しの違いにも柔軟に対応する

- 幅広いジャンルの知識に触れられる

ただし、ChatGPTはインターネットのリアルタイム情報には接続されておらず、学習した範囲で回答します。

そのため、最新情報や正確なデータが必要な場合は、自分で確認することも大切です。こうした仕組みを理解することで、ChatGPTをより賢く活用できるようになります。

ChatGPTを使い始めるための準備

ChatGPTを利用するには、まずアカウントの作成や初期設定が必要です。

といっても手順はとてもシンプルで、パソコンやスマホを普段使っている人なら問題なく進められます。

ここでは、登録方法から日本語で使うための設定方法、さらには無料プランと有料プランの違いまで、初心者の方でも迷わないよう順を追って丁寧に説明します。

ChatGPTのアカウント作成の手順

ChatGPTを使うには、OpenAIの公式サイトでアカウントを作成する必要があります。

以下の手順で進めましょう。

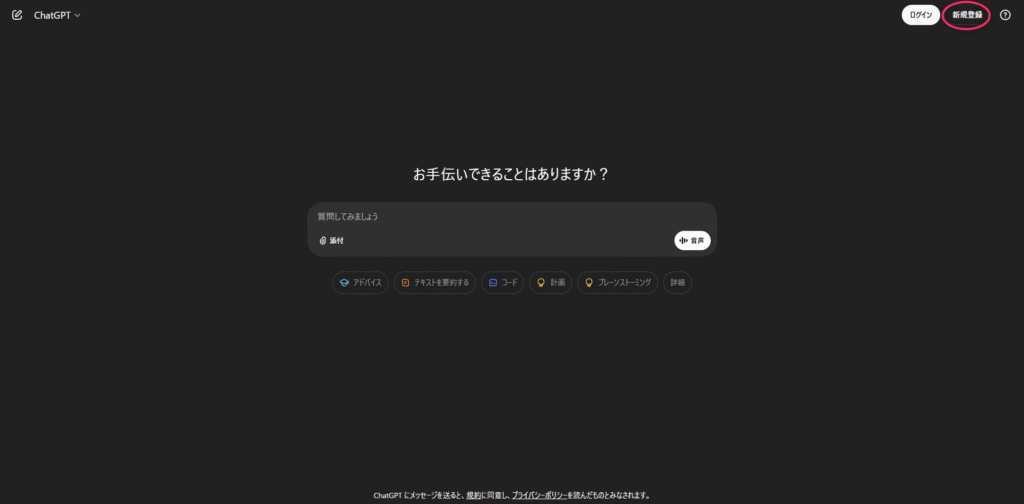

1.ブラウザで「https://openai.com/」にアクセスする

2.「新規登録」をクリック(既にアカウントがある場合はログイン)

出典:ChatGPT

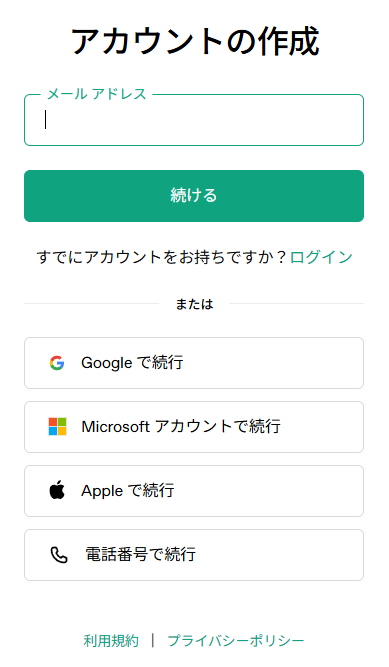

3.メールアドレスまたはGoogleアカウントなどで登録

4.指示に従って名前や電話番号を入力し、SMS認証※を完了する

※スマホの場合、電話番号入力でSMS認証、メールまたはGoogleアカウントの場合はメール認証

この登録が終わると、すぐにChatGPTが使える状態になります。なお、電話番号は1人1回までしか登録できない仕様になっているため、間違えないよう注意しましょう。

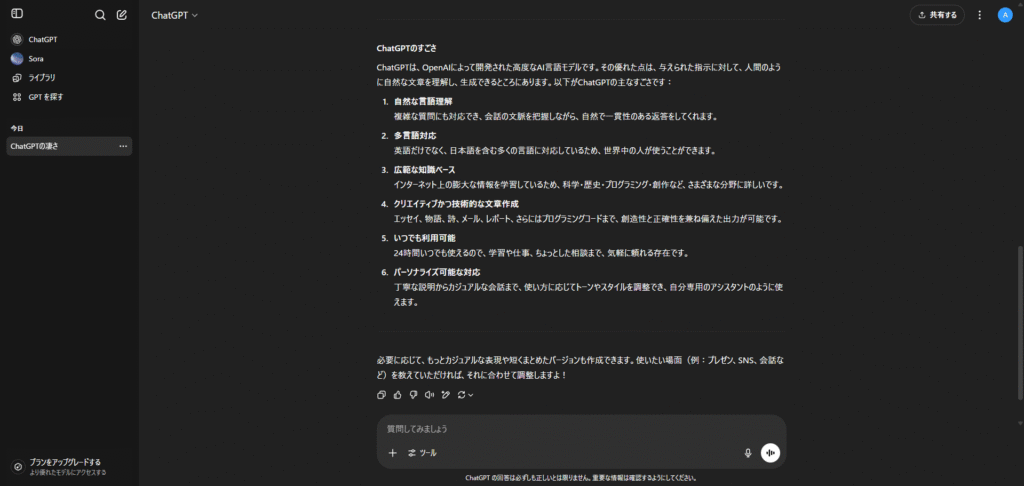

ChatGPTの初期設定で日本語対応にする方法

ChatGPTは、初期設定で自動的に使用言語を判別しますが、日本語でうまく返答が得られない場合は以下のように操作してください。

1.ChatGPTの入力欄に「これから日本語で会話してください」と一文入力する

2.返答が日本語で返ってきたら、そのまま日本語で利用可能

3.英語など別の言語で返ってきた場合は「日本語でお願いします」と再度入力する

このように言語設定はユーザーの指示に従って変更されるため、基本的には明示的な設定変更は不要です。また、会話の途中で言語を変えることもできます。

ChatGPTの無料プランと有料プランの違い

ChatGPTには「無料プラン(GPT-3.5)」と「有料プラン(GPT-4)」があります。

それぞれの主な違いは以下の通りです。

| 項目 | 無料プラン(GPT-3.5) | 有料プラン(GPT-4) |

|---|---|---|

| 月額料金 | 無料 | 20ドル(約3,000円) |

| モデル性能 | 標準的 | より高精度・高速 |

| 利用制限 | 混雑時に制限あり | 優先的に利用可能 |

| 新機能(画像生成など) | 利用不可 | 一部対応あり |

無料でも十分に使えますが、精度や応答速度を求める方や副業などでしっかり使いたい方は有料プランも検討するのがおすすめです。

GPT-4o、特に有料プランChatGPT Plusでは標準モデルがGPT-4o(GPT-4o Turbo)が動いています。他のモデルと比べて圧倒的な精度で、より自然で専門的な回答をしてくれます。

ChatGPTの基本的な使い方

ChatGPTを実際に使い始めるときに知っておきたいのが、基本的な操作方法です。

難しい操作は一切なく、文字を入力するだけで誰でも簡単に使い始められます。

ここでは、質問を入力する際のポイントや返ってきた回答の読み取り方、うまくいかなかった場合のリトライ機能の使い方までをわかりやすく解説します。

最初の一歩でつまずかないように、順を追って確認していきましょう。

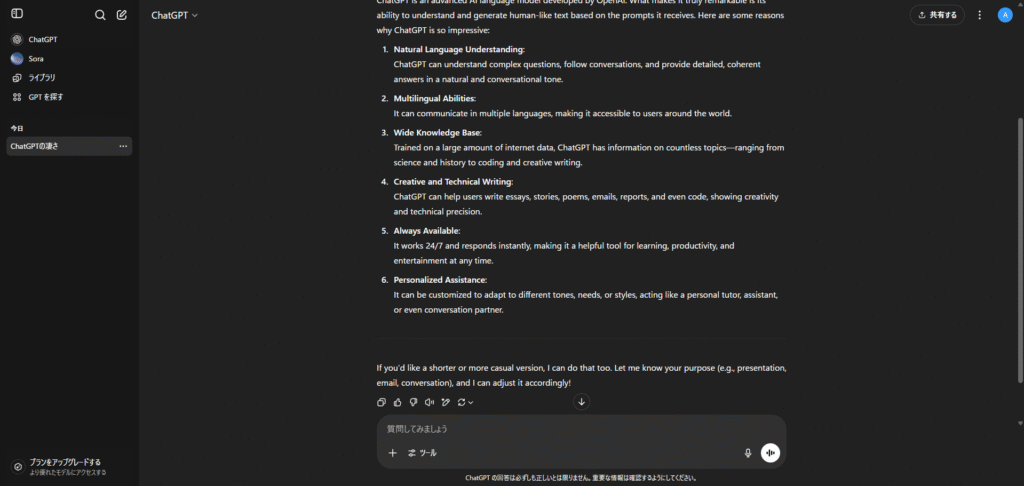

ChatGPTへの質問入力の仕方

ChatGPTの使い方はとてもシンプルです。画面下の入力欄に質問や依頼文を打ち込んで送信するだけで、すぐにAIが返答してくれます。

以下のような手順で進めましょう。

- 入力欄をクリックして、文章を入力する(例:「今夜の夕食メニューを考えて」)

- エンターキーを押すと、AIが数秒で返答を表示

- そのまま続けて会話形式でやり取りが可能

良い出力を出すポイントは、できるだけ具体的に質問することです。

たとえば「仕事の効率化について教えて」よりも、「事務作業を早く終わらせる方法を教えて」のほうが、より的確な回答を得られます。

また、話し言葉でも問題なく理解してくれるため、堅苦しい表現にする必要はありません。

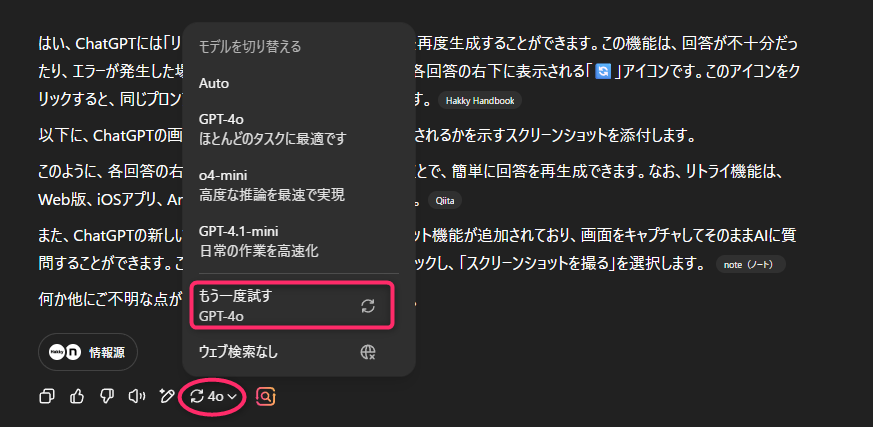

ChatGPTの回答の読み取り方とリトライ機能の使い方

ChatGPTの回答は、基本的に左側に自動で表示されます。内容は箇条書きや文章で整理されており、非常に読みやすい構成になっています。

ただし、まれに「ちょっと違うな」と感じる答えが返ってくることもあります。そんなときに使えるのが「リトライ機能」です。

リトライの使い方は以下の通りです:

1.回答の横にある「🔄」アイコンの再生成ボタンをクリック

2.ChatGPTが別パターンの回答を再び提示

3.より適切な内容を選んで使うことができる

また、質問内容を少し言い換えて再入力するのも有効です。

たとえば「早く帰れる方法」→「定時で帰るための工夫」など、言い回しを変えるだけで回答の質が変わることがあります。

回答を正確に読み取りつつ、自分に合った情報を引き出す意識が大切です。

効果的に使うための質問の工夫

ChatGPTをより上手に使いこなすには、ただ質問を入力するだけでなく「どう聞くか」が大きなポイントになります。

AIは質問の仕方次第で、返ってくる内容が大きく変わります。的確に伝えることで、無駄なやり取りが減り、時間の節約にもつながります。

ここでは、初心者でもすぐ実践できる質問の工夫について紹介します。

ChatGPTを使うための質問の工夫1️⃣:明確な指示の出し方

ChatGPTに質問する際は、できるだけ具体的で明確な表現を使うことが大切です。あいまいな表現だとAIも判断に迷い、求めていた内容とズレることがあります。

以下の例を見てみましょう。

- NG例:「手紙を書いて」

- OK例:「就職活動のお礼状を300文字で書いて」

このように、用途や目的を具体的に伝えることで、より役立つ回答が返ってきます。

また、命令形(例:「○○を作って」)のほうが、ChatGPTは指示として認識しやすくなります。

漠然とした依頼ではなく、「何を」「どんな目的で」「どのくらいの長さで」という要素を入れると精度が上がります。

ChatGPTを使うための質問の工夫2️⃣:5W1Hを使った質問文の作り方

質問の精度を上げるには、5W1Hのフレームを活用するのが効果的です。

これは「いつ(When)」「どこで(Where)」「誰が(Who)」「何を(What)」「なぜ(Why)」「どうやって(How)」の6つを指します。

たとえば、「副業を始めたい」と考えたとき、以下のように5W1Hを盛り込むとよいでしょう。

- 「初心者が在宅でできる副業は何がありますか?」(Who+Where+What)

- 「平日2時間だけでできる副業を教えてください」(When+How+What)

- 「副業を始めたいのですが、最初に注意すべきことは何ですか?」(Why+What)

こうした形で具体的な背景や状況を加えると、ChatGPTの返答が的確になります。

質問に困ったときは、5W1Hの要素を思い浮かべながら文章を組み立てるとスムーズです。

ChatGPTを使うための質問の工夫3️⃣:文字数や形式を指定するコツ

ChatGPTは、文字数や回答の形式も自由にコントロールできます。

たとえば、

- 「300文字以内で要点だけ教えて」

- 「箇条書きで説明して」

などと指定すると、情報がコンパクトにまとまり読みやすくなります。

具体的には次のような指示が便利です:

- 「初心者向けに、100文字以内で説明して」

- 「メリットとデメリットを3つずつ、箇条書きで出してください」

- 「ブログ記事の導入文を200文字で書いて」

こうした指示を加えることで、ChatGPTの回答が整理され、自分の用途にぴったりの内容になります。

特に副業や仕事で使いたい場合は、文字数の制限や構成を指定することで、すぐに使えるレベルの回答が得られるでしょう。

ChatGPTの活用シーンを知ろう

ChatGPTはただの会話ツールではありません。

使い方を工夫すれば、仕事にも副業にも、さらには日常のちょっとした場面でも役立てることができます。

ここでは、初心者がイメージしやすいように、具体的な活用例を3つに分けて紹介します。

「どんなときに使えるのか」がわかれば、自然と利用頻度も増えていくはずです。

仕事で使える便利な使い方

ChatGPTは、事務作業や資料作成などの定型業務の時短にとても効果的です。

たとえば、以下のようなシーンで活躍します。

- メールの文面を整える

- 会議の議事録を要約する

- 報告書や提案書のたたき台を作る

- スケジュール表の作成を手伝ってもらう

「こんな言い回しで失礼じゃないかな?」と悩むメールも、ChatGPTに「丁寧な文にして」と頼むだけで自然な文章に整えてくれます。

また、文章を短くしたい・わかりやすくしたいといったニーズにもすぐ対応できるため、書く作業が多い職種ほど活用しやすいのが特徴です。

副業やアイデア出しに活かす方法

副業を始めると、ネタ探しや資料作り・コンテンツ構成など「考える作業」に時間がかかります。

そんなときにChatGPTを使えば、発想のきっかけを得ることができます。

たとえば:

- ブログやSNSの投稿ネタを出してもらう

- 収益化しやすい副業アイデアを提案させる

- ハンドメイド商品のキャッチコピーを作る

- 動画のスクリプトを考えさせる

とくに初心者のうちは、「何から手をつけていいか分からない」という壁にぶつかりやすいですが、ChatGPTが質問に答えてくれることで、作業がスムーズになります。

文章作成のサポートを受けながら、自分の感性で微調整していくのがポイントです。

日常生活の効率化に使える例

ChatGPTはビジネスだけでなく、家事や育児、買い物といった日常生活でも便利に使えます。

たとえば以下のような使い方があります。

- 冷蔵庫の残り物でレシピを考えてもらう

- 旅行やお出かけの持ち物リストを作成

- 読書感想文や作文の構成を考えてもらう

- 子どもに説明するための言い回しを相談する

「今日は何を作ろう」「どう説明したら伝わるかな」といった小さな悩みにも、ChatGPTはすぐに答えてくれます。

忙しい毎日でも、ちょっとした時間短縮や負担軽減につながるので、一度使ってみると「これ、もっと早く知りたかった」と思えるはずです。

最新モデル「GPT-4o」でできること

2024年5月に公開された最新モデル「GPT-4o」は、これまでのChatGPTよりもさらに高性能になり、使える幅が大きく広がりました。

初心者でも直感的に使える設計のまま、音声・画像・テキストを統合して処理できるのが大きな進化点です。

ここでは、「GPT-4oでは何ができるのか」「どこまでが無料で使えるのか」「新しく追加された機能は何か」など、知っておきたいポイントをわかりやすく紹介します。

無料でも使える?どこから有料?

GPT-4oは、有料プラン限定だった高性能モデル「GPT-4」を無料でも体験できるようになった点が大きな特徴です。

OpenAIの公式発表によると、GPT-4oは無料プランでも利用可能ですが、以下のような違いがあります。

- 無料プランでもGPT-4oが使えるが、使用回数に制限あり

- 有料プラン(月額20ドル)に加入すると、優先アクセスと高頻度の使用が可能

- 無料ユーザーは混雑時に使えないことがある

つまり、ちょっと試してみたい方や、軽く使うだけなら無料でも十分です。

一方で、業務や副業など、日常的にしっかり使いたい場合は有料プランの方がスムーズに利用できます。特に画像や音声など新機能をフル活用したい人は、有料版を検討する価値があります。

参照元:OpenAI公式ブログ:https://openai.com/index/gpt-4o/

画像生成や音声読み上げの新機能とは?

GPT-4oでは、従来のテキストチャットに加えて「画像生成」「音声の読み上げ」「音声入力」「カメラでの画像認識」などの機能が加わりました。

これにより、以下のような使い方が可能になります。

- テキストで「○○のイラストを描いて」と指示 → AIが画像を生成

- 入力した文章を自然な日本語音声で読み上げ

- カメラで撮った写真を読み取って説明(例:書類や表を解説)

- マイクで話しかけて、その音声をもとに会話する

特に画像生成機能は、資料作りやアイデアスケッチなどに便利です。

また、音声の読み上げは、読み上げアプリ代わりに使うこともできます。これらの機能は現在、段階的に提供が始まっており、今後さらに多くの端末や環境で利用可能になる見込みです。

スマホアプリ版のChatGPTでも一部対応が始まっているため、日常的に使いやすい環境が整ってきています。

安全に使うために知っておきたい注意点

ChatGPTは便利なツールですが、正しく理解して使わないと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。

特に情報の信頼性や、入力する内容の取り扱いには注意が必要です。この章では、初心者が安心してChatGPTを使うために覚えておきたいポイントを3つに分けて解説します。

仕事や副業で活用する方こそ、ここをしっかり押さえておきましょう。

誤情報や倫理面のチェックポイント

ChatGPTはとても賢く見える一方で、あくまで「学習データをもとに文章を作るツール」に過ぎません。

そのため、正しいように見えても実際とは異なる情報(ハルシネーション)を生成することがあります。また、時事情報や制度の変更など、最新の情報には対応していない場合があります。

以下の点に注意しましょう:

- 情報をそのまま鵜呑みにしない

- 医療・法律・金融などの専門的な話題は、必ず公的機関の情報で確認する

- 倫理的に問題がある発言(差別的、攻撃的な内容)も生成される可能性がある

ChatGPTは間違ったことも「それらしく」書いてしまうため、特に他人に見せる資料やブログに使う場合は、自分で裏取りをする意識が大切です。

個人情報や機密情報の取り扱いに注意

ChatGPTに入力した内容は、OpenAIのサーバーを通じて処理されます。つまり、入力した文章は外部に送信されているという前提で使うべきです。

個人情報や仕事上の機密情報などは、絶対に入力しないようにしましょう。

避けるべき入力例:

- 自分や他人の氏名、住所、電話番号

- 社内プロジェクトの詳細、取引先の社名や契約内容

- クレジットカード情報やID・パスワード

企業で使う場合は、社内ルールや情報管理の方針に従い、必要に応じてプライバシー保護の設定を行うことも重要です。たとえば、ChatGPTの設定画面から「データの学習に使わない」ように設定変更が可能です。

参照元:OpenAI ヘルプセンター「データの使用に関する設定」

https://help.openai.com/

著作権や利用規約の理解も必要

ChatGPTが生成した文章や画像には、基本的に著作権は発生しませんが、使い方によってはトラブルになることがあります。たとえば、以下のようなケースです。

- AIが出力した文章を「自分が書いた」として販売する

- 他人の著作物(本のタイトルや歌詞など)をコピー・改変して使う

- 商用利用や二次利用をする場合に、利用規約を確認していない

OpenAIの利用規約では、個人・商用利用は可能とされていますが、「違法な目的」「虚偽情報の拡散」などは禁止されています。また、将来的に規約が変更されることもあるため、定期的に最新情報を確認することも忘れないようにしましょう。

参照元:

OpenAI 利用規約(日本語訳あり)

https://openai.com/policies/terms-of-use

ChatGPTで初心者がつまずきやすいポイントと対処法

ChatGPTは操作がシンプルとはいえ、初めて使う方にとっては「ログインできない」「反応が変」など、いくつかのつまずきポイントがあります。

ここでは、そうした初心者がよく陥りやすいトラブルや疑問点をピックアップし、それぞれの原因と対処法をわかりやすく解説します。

困ったときに焦らず対処できるよう、事前に知っておくことが安心につながります。

ChatGPTにログインできない/画面が開かないときの対処法

ログインできない・画面が真っ白・ボタンが反応しない――これらは初心者が最初にぶつかりがちなトラブルです。

以下のような原因と対処法が考えられます。

● よくある原因

- 通信環境が不安定

- ブラウザのキャッシュやCookieが影響している

- アカウント情報の入力ミス

- サーバー側の障害や混雑状態

● 対処方法

- Wi-Fiやモバイル通信を切り替えて再接続する

- ブラウザを最新バージョンにアップデート

- キャッシュとCookieを削除してから再アクセス

- スマホ・PCを再起動して試す

- 公式の稼働状況ページ(https://status.openai.com)で障害情報を確認

こうした基本の対処法を覚えておくだけで、突然のトラブルにも落ち着いて対応できます。

ChatGPTのスマホアプリとブラウザ版の違いと選び方

ChatGPTは、PC・スマホのブラウザからも、専用アプリからも使うことができます。

どちらを選ぶべきか迷ったときは、以下の違いを参考にしてください。

● スマホアプリの特長

- ワンタップで起動できるので手軽

- 音声入力や通知機能などスマホ特有の機能に対応

- GPT-4oの画像や音声機能が使える(順次展開中)

● ブラウザ版の特長

- 画面が広く、長文のやりとりがしやすい

- キーボード入力やコピー・貼り付けがスムーズ

- 複数タブで他の作業と並行しやすい

操作に慣れていない人や外出先での利用が多い人にはアプリ版がおすすめです。

一方で、仕事でしっかり活用したい場合は、PCブラウザ版のほうが効率よく作業できます。

ChatGPTでのよくある質問とその解決方法

ChatGPT初心者からよく聞かれる疑問と、それに対する基本的な答えをいくつか紹介します。

Q1:何を聞けばいいか分からない

→ 自分が普段検索している内容や、作業で困っていることをそのまま聞けばOKです。質問の型がなくても自然言語で伝えれば反応してくれます。

Q2:途中で止まってしまうのはなぜ?

→ 長すぎる質問や回答が原因で、処理が途中で切れている可能性があります。「続きを書いて」と入力すると再開できます。

Q3:履歴は残るの?

→ ログインした状態で使っていれば、チャット履歴は左側のメニューに保存されます。ただし、自分で削除することも可能です。

Q4:誤った回答をどう修正すればいい?

→ 同じチャットで「これは違います」と指摘しながら再質問することで、より正確な返答が得られるようになります。

こうした「素朴な疑問」は、慣れてくると自然に解消されていくので、最初のうちはあまり気負わずに使ってみることが大切です。

ChatGPTからうまく回答が得られないときの対処法

「質問したのにピンとこない答えが返ってきた」というのは、ChatGPTあるあるのひとつです。

しかし、ちょっとした工夫で回答の精度はぐっと高くなります。

● 試してほしい対処法

- できるだけ具体的な背景情報を加える(例:「○○について中学生にも分かるように説明して」)

- 一度に質問を詰め込みすぎない(1つずつ聞くと精度が上がる)

- 回答が変だったら「別の角度で答えて」とリクエストする

- 文章形式でなく「箇条書きで説明して」と形式を指定する

うまく伝わらなかったときも、追加で情報を入れるだけで精度が改善されることが多いです。最初の一回で完璧な回答を求めず、会話を重ねるように少しずつ調整していくのがコツです。

ChatGPTの次は何をする?中高年がAI活用を継続するコツ

ChatGPTを一通り使ってみたら、次は「使い続ける」ことが大切です。特に中高年の方にとっては、最初の一歩よりも、その後の継続がハードルになることがあります。

「使い方がよく分からない」「聞きたいことがうまく言葉にできない」といった不安を持ち続けると、自然と使わなくなってしまいます。

この章では、そうならないための継続のコツや、モチベーションの保ち方を2つの視点から解説します。

困ったときの調べ方

ChatGPTを使っていて「これどうするの?」という壁にぶつかったとき、適切な調べ方を知っておくと挫折せずに済みます。

まず覚えておきたいのは、「分からないことはChatGPT自身に聞いてみる」という方法です。

たとえば以下のような質問が可能です:

- 「あなたの使い方がよく分からない。基本操作を教えて」

- 「もっと上手に使いたいから、質問のコツを教えて」

- 「ログインできないときはどうすればいい?」

それでも解決しない場合は、次のような方法がおすすめです。

- Google検索で「ChatGPT 〇〇 やり方」などと調べる

- YouTubeで「ChatGPT 使い方 解説動画」を視聴する

- SNSで他の利用者の投稿や体験談を見る

- OpenAI公式のヘルプセンター(https://help.openai.com/)を確認する

調べるときは「できない理由」より「どうすればできるか」という前向きな視点で検索すると、より役立つ情報にたどり着きやすくなります。

AIと一緒に学ぶ楽しさを見つけよう

AIを「ツール」ではなく「パートナー」として捉えると、使い続けるのが一気に楽しくなります。

ChatGPTはただ答えを返すだけでなく、「一緒に考えてくれる存在」として使うことができます。

たとえばこんな使い方もあります:

- 「今日のニュースを要約して」と頼んで時事ネタの勉強

- 「初心者向けの英語フレーズを教えて」と毎日少しずつ学習

- 「最近気になる健康法について詳しく説明して」と知識を深める

毎日1つ、ChatGPTに質問するだけでも、新しい発見があります。知りたいこと・学びたいこと・考えたいことがあるたびに気軽に聞ける相手がいると、学びが楽しく続くようになります。

中高年の方にとっても、ChatGPTは「遅すぎる」技術ではありません。むしろ人生経験があるからこそ、より深く使いこなせる場面が増えていくはずです。

まとめ|ChatGPTの使い方をマスターして日常と仕事に活かそう

ChatGPTは、初心者でも気軽に使い始められるAIツールです。

最初は「難しそう」と感じた方でも、アカウントの作成や質問の仕方を知ることで、すぐに使いこなせるようになります。

仕事では文書作成やアイデア出し・副業ではコンテンツの下書きや構成づくり、日常生活ではレシピや予定づくりなど、あらゆる場面で活用の幅が広がります。

特に中高年やパソコン操作に不安のある方にとっても、ChatGPTは「分かりやすく」「やり直しができて」「自分のペースで使える」点が大きな魅力です。

そして、ただ使うだけでなく、質問の工夫や新機能の理解を深めていくことで、他の人より一歩先を行く使い方もできるようになります。

学びながら日々の作業が効率化できるChatGPTは、まさに“時代の味方”。

ぜひ、この記事で学んだことを実践し、自分だけの活用スタイルを見つけてください。最初の一歩さえ踏み出せば、仕事も生活もぐんとラクになりますよ。